sábado, 5 de diciembre de 2009

NAVIDAD

jueves, 22 de octubre de 2009

ESCUDO CARMELITA

El escudo carmelitano aparece por primera vez en el siglo XV, más exactamente en el año 1499, figurando en el fronstispicio de la vida de San Alberto. Primero en una forma sencilla, la cual ha venido modificándose en detalles con el correr de los años.

Falta una explicación oficial del mismo en la Orden; de ahí las distintas interpretaciones que sobre él se han dado. Aquí vamos a señalar lo que nos parece más auténtico, siguiendo la evolución histórica y las fuentes más autorizadas.

Encontramos en él dos elementos fundamentales: el campo y las estrellas. En cuanto al color, el blanco y el pardo aparecen combinados y corresponden a los colores del vestido que emplean los religiosos carmelitas.

No se ponen de acuerdo los entendidos sobre el significado de las estrellas, que son tres, cada una de seis puntas. Parece ser que la estrella inferior quiere representar a la Virgen "Stella Maris" = Estrella del mar; y las otras dos superiores, a derecha e izquierda del Monte, a los profetas Elías y Eliseo. Siendo así, ellos indicarían la índole mariana de la Orden y su origen eliano.

Lo anterior se explica por la evolución histórica del escudo: en el primer escudo (1499) no hay estrella alguna, pero en el centro se ve a la Virgen del Apocalipsis con el sol, la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas en la cabeza. Una inscripción dice: "Sum Mater et decor Carmeli". Al otro lado hay otra inscripción que reza: "Elías et Eliseus prophetae, duces carmelitarum = Elías y Eliseo profetas, jefes de los Carmelitas".

En un escudo de las Constituciones de Juan Soreth (1572) desaparece el epígrafe profético, apareciendo en su lugar las dos estrellas superiores. En 1595 desaparece ya la figura de la Virgen, que es reemplazada por una estrella. En 1595 también aparece el escudo con la corona ducal, y sobre ella, un semicírculo con doce estrellas, el brazo y la espada de Elías, con la divisa: "Zelo zelatus sum pro Domino Deo Exercituum"= Me muero de celo por el Señor Dios de los Ejércitos.

Más tarde, por iniciativa según parece, de San Juan de la Cruz, se añade la cruz a la cúspide del monte para los Descalzos.

martes, 13 de octubre de 2009

GENERALIDADES DE MI MUNICIPIO: LA CEJA DEL TAMBO

Desde principios del siglo XVII, muchos antioqueños, en especial vecinos de Medellín y Santa Fe de Antioquia, comenzaron a habitarlo debido a sus atractivos naturales y las fértiles tierras, aptas para la industria agrícola y la cría de ganado.

En 1683 se abrió el camino entre San Nicolás de Rionegro y Santiago de Arma, el que a su vez conducía a Popayán. Los lugareños construyeron un refugio o tambo a la vera de esta ruta, lo cual originó posteriormente que la localidad comenzase a conocerse como “La Ceja del Tambo”.

La Ceja fue elevada a la categoría de municipio en 1855; catorce años después, en 1869, La Ceja contaba ya con varios lugares importantes además de la cabecera municipal: Vallejuelo, Medio de los Ríos, El Tigre y La Miel.

Es conocido con el apelativo de Municipio mejor trazado.

Sitios de interés:

Salto del río Buey, imponente cascada de 80 metros, en la vía que condu ce al municipio de Abejorral; con la mejor vista desde la casa de el señor Belisario Cardona, situada en la vereda San Rafael. (ver foto al lado)

ce al municipio de Abejorral; con la mejor vista desde la casa de el señor Belisario Cardona, situada en la vereda San Rafael. (ver foto al lado)

Río Piedras

Charcos en la vereda higuerón, aptos para bañarse y para la pesca

Río Pantanillo.

Hacienda El Puesto

Museo de arte religioso: Capilla de Nuestra Señora de Chiquinquirá

Basílica Menor Nuestra Señora del Carmen

Casa de la Cultura Gregorio Gutiérrez González

Teatro Juan de Dios Aranzazu

BANDERA:

Mediante Acuerdo 044 de 1989, se adoptó la bandera de La Ceja del Tambo como símbolo municipal. El diseño de la bandera lo realizó el señor Donato Duque Patiño, para el sesquicentenario de la parroquia (1815-1965), pero solo se adoptó por Acuerdo municipal hasta el año de 1989, cuando Don Reynaldo Toro Chica describió para tal efecto el significado de los colores. “... Artículo 1º: ...con las siguientes especificaciones: La compondrán tres franjas horizontales de iguales dimensiones, cada una de las cuales se dispondrá así: De color amarillo la superior, de rojo la del centro, y de color verde la inferior. Artículo 2º: El color amarillo simbolizará la independencia, la riqueza, la soberanía, la justicia, la firmeza y la elocuencia; el rojo simbolizará el color de la vida, la sangre de nuestro laborioso campesino, el tesón, la lucha, la pujanza, el valor, el honor, la generosidad y la victoria; el verde simbolizará la productividad, la esperanza, la abundancia, la libertad, la fe, la amistad, el servicio, el respeto y la feracidad de nuestros valles y montañas...”.

ESCUDO:

Formado por líneas y perfiles del color sable, un escudo, de forma ovalada que en  su campo, compuestos y Cuartelado en cruz, han de ir, los siguientes Símbolos, Esmaltes y Colores, cargados y dispuestos así: En el primer Cuartel Diestro del Jefe, en fondo azul, La Santísima Virgen, colocada de frente y en posición estatuaria; bajo la advocación de “EL CARMEN”, vestida a l usanza, con hábito de color café y manto blanco que prende de la cabeza coronada por joya real, formada por círculo de oro enriquecido de piedras preciosas, con ocho florenesal modo de las hojas de apio, entrepuestos en una perla, levantados y cubiertos de otras tantas diademas cargadas de perlas, cerradas por lo alto, y sobre ella, en la parte que se juntan un globo cerrado, centrado y cruzado, de una cruz llana, del mismo metal en razón de cristiandad. La Celestial señora lleva en su brazo siniestro, a su divino hijo, que ha de ir vestido, de túnica blanca y pañal de púrpura plegado, coronado con joya real, en fondo incoloro, con rayos y esmalte, sobre lo cuál se destacan sus rizos de oro. En el segundo cuartel siniestro del jefe, y sobre esmalte de oro, ha de ir el pico de una montaña, que encierra un valle, y con sus perfiles forma una Ceja Semi-circular, todo de color Sinople, y con siembras de pequeños árboles; destacándose en el Valle, y al lado diestro, la construcción de un primitivo poblado, con su iglesia y caserío sombreado y diseñado de color Sable. Por el lado siniestro del pico de la montaña, pasa un río de aguas de color Azur, Ondeado, que nace en línea de partición del cuartel y que después de bañar toda la llanura, muere en l montaña. De este sitio se desprende toda una carretera, que llega hasta la parte Norte del Poblado, que se pierde, después de atravesar el río por un puente. Del lado diestro del mismo cuartel, se desprende igualmente otra vía, que atravesando el río de igual manera, se pierde en este sitio en línea para resurgir nuevamente, al lado siniestro del poblado, muriendo al tope de la cordillera; estas vías de comunicación, igual que los puentes, han de ir en color Sable, y en su trayectoria, ondulantes. En el tercer Cuartel Diestro de la Punta Y en el fondo de Sinople, un buey, incoloro, de perfil; Partido a la mitad, por la línea configurativa del Escudo, del lado diestro general, de donde sale con frente al lado siniestro del mencionado cuartel; ha de ir, enjalmado y cargado con dos fardos liados, de los cuáles se ve uno frente, y del otro, sólo l base superior, en esmalte de oro, dentro del mismo cuartel, los símbolos instrumentos de labranza, representados en el arado, el hacha y el Azadón; cruzados entre sí y de color Sable, Sombreados. Los dos últimos instrumentos, han de ir, con sus filos hacia arriba, mientras que el arado, posando sus cuchillas, en el fondo ante dicho. En el cuartel Siniestro de la Punta, en el fondo de color Púrpura, la casa en donde nació Gregorio Gutiérrez Gonzáles, de colores al natural, o sea, los paredones, incolores; seis puertas y una ventana embalconada, de color Gules, y las chambranas, pilares y tejados de color Sable, sombreados colocando al lado diestro del cuartel y a la altura del balcón, una palma al natural; con sus hojas de color Siniple, que pasan en su altura la techumbre; y en su tronco, sombreado de color Sable. En la parte frontal del símbolo, un tachanado de piedras unidas entre sí y sombreadas de color Sable. De la base y la techumbre de la casa, por la mitad de ella, sale a ambos lados la parte superior e inferior de un pergamino que en su parte alta inscribe la leyenda “CANTO AL MAÍZ” y en su inferior, “AURES”, con sus puntas semi enrolladas en direcciones opuestas, han de ir las letras y rayas, emblemas de los poemas color Sable, sobre fondo curtido de pergamino. ADORNOS EXTERIORES-CORONACIÓN-PALMERAS-CORNUCUPIAS-ESTRELLAS Y DIVISA. Timbran el escudo, dos hojas de plama que, desprendiéndose cruzadas de la base inferior, rematan en punta en la base superior del óvalo, sobre el cual descansa una cornucopia de esmalte de Oro, vertiendo al lado diestro papas y maíz del mismo metal. Vertiendo al lado siniestro, cabezas de ganado y en el mismo esmalte, se encuentra otra cornucopia tendida en la base del escudo. Remata la armadura en su base superior, una coronación Real.

su campo, compuestos y Cuartelado en cruz, han de ir, los siguientes Símbolos, Esmaltes y Colores, cargados y dispuestos así: En el primer Cuartel Diestro del Jefe, en fondo azul, La Santísima Virgen, colocada de frente y en posición estatuaria; bajo la advocación de “EL CARMEN”, vestida a l usanza, con hábito de color café y manto blanco que prende de la cabeza coronada por joya real, formada por círculo de oro enriquecido de piedras preciosas, con ocho florenesal modo de las hojas de apio, entrepuestos en una perla, levantados y cubiertos de otras tantas diademas cargadas de perlas, cerradas por lo alto, y sobre ella, en la parte que se juntan un globo cerrado, centrado y cruzado, de una cruz llana, del mismo metal en razón de cristiandad. La Celestial señora lleva en su brazo siniestro, a su divino hijo, que ha de ir vestido, de túnica blanca y pañal de púrpura plegado, coronado con joya real, en fondo incoloro, con rayos y esmalte, sobre lo cuál se destacan sus rizos de oro. En el segundo cuartel siniestro del jefe, y sobre esmalte de oro, ha de ir el pico de una montaña, que encierra un valle, y con sus perfiles forma una Ceja Semi-circular, todo de color Sinople, y con siembras de pequeños árboles; destacándose en el Valle, y al lado diestro, la construcción de un primitivo poblado, con su iglesia y caserío sombreado y diseñado de color Sable. Por el lado siniestro del pico de la montaña, pasa un río de aguas de color Azur, Ondeado, que nace en línea de partición del cuartel y que después de bañar toda la llanura, muere en l montaña. De este sitio se desprende toda una carretera, que llega hasta la parte Norte del Poblado, que se pierde, después de atravesar el río por un puente. Del lado diestro del mismo cuartel, se desprende igualmente otra vía, que atravesando el río de igual manera, se pierde en este sitio en línea para resurgir nuevamente, al lado siniestro del poblado, muriendo al tope de la cordillera; estas vías de comunicación, igual que los puentes, han de ir en color Sable, y en su trayectoria, ondulantes. En el tercer Cuartel Diestro de la Punta Y en el fondo de Sinople, un buey, incoloro, de perfil; Partido a la mitad, por la línea configurativa del Escudo, del lado diestro general, de donde sale con frente al lado siniestro del mencionado cuartel; ha de ir, enjalmado y cargado con dos fardos liados, de los cuáles se ve uno frente, y del otro, sólo l base superior, en esmalte de oro, dentro del mismo cuartel, los símbolos instrumentos de labranza, representados en el arado, el hacha y el Azadón; cruzados entre sí y de color Sable, Sombreados. Los dos últimos instrumentos, han de ir, con sus filos hacia arriba, mientras que el arado, posando sus cuchillas, en el fondo ante dicho. En el cuartel Siniestro de la Punta, en el fondo de color Púrpura, la casa en donde nació Gregorio Gutiérrez Gonzáles, de colores al natural, o sea, los paredones, incolores; seis puertas y una ventana embalconada, de color Gules, y las chambranas, pilares y tejados de color Sable, sombreados colocando al lado diestro del cuartel y a la altura del balcón, una palma al natural; con sus hojas de color Siniple, que pasan en su altura la techumbre; y en su tronco, sombreado de color Sable. En la parte frontal del símbolo, un tachanado de piedras unidas entre sí y sombreadas de color Sable. De la base y la techumbre de la casa, por la mitad de ella, sale a ambos lados la parte superior e inferior de un pergamino que en su parte alta inscribe la leyenda “CANTO AL MAÍZ” y en su inferior, “AURES”, con sus puntas semi enrolladas en direcciones opuestas, han de ir las letras y rayas, emblemas de los poemas color Sable, sobre fondo curtido de pergamino. ADORNOS EXTERIORES-CORONACIÓN-PALMERAS-CORNUCUPIAS-ESTRELLAS Y DIVISA. Timbran el escudo, dos hojas de plama que, desprendiéndose cruzadas de la base inferior, rematan en punta en la base superior del óvalo, sobre el cual descansa una cornucopia de esmalte de Oro, vertiendo al lado diestro papas y maíz del mismo metal. Vertiendo al lado siniestro, cabezas de ganado y en el mismo esmalte, se encuentra otra cornucopia tendida en la base del escudo. Remata la armadura en su base superior, una coronación Real.

Himno

Autor: Presbítero Germán Montoya

Salve, Ceja feliz, perla pura que hoy esparces tu luz secular en el valle do el cielo y natura regalaron con gracia sin par.

I Hoy tus hijos con himno sonoro jubilosos proclaman tu honor, y te cantan el rítmico coro de tus lauros el limpio verdor.

II Venga dulce el acento glorioso de tu vate la estrofa filial, el del cielo acompañe amoroso los festejos del valle natal.

III Gloria, gloria a tu tierra encantada que regala al Supremo Hacedor, sigue altiva tu regia jornada de tu sol al radiante fulgor.

viernes, 9 de octubre de 2009

Patronales Basilica Nuestra Señora del Carmen 2009

Basilica Nuestra Señora del Carmen, La Ceja del Tambo

El templo data de 1815, pero a lo largo de su historia ha sufrido varias intervenciones, siendo el último gran cambio realizado a causa del sismo de 1938, que destruyó la fachada neoclásica (mas no el interior), por lo cual se levantó una nueva fachada en estilo neogótico, el que actualmente ostenta. En el interior del templo se conservan los restos de monseñor Alfonso Uribe Jaramillo oriundo de La Ceja, obispo hasta ese año de la Diócesis de Sonsón-Rionegro.

La fachada mostraba cierta influencia tardía de la catedral de Santa Fe de Antioquia. El primer cuerpo tenía tres puertas enmarcadas por pilastras y tres ventanas; un amplio entablamento lo separaba del segundo cuerpo, que en realidad se trataba de una gran espadaña con cuatro vanos para albergar las campanas, flanqueada por dos cartones que describían una gran voluta y remataba en un frontón triangular. Y para complementar el conjunto en las esquinas estaban las estatuas de San Pedro y San Pablo, talladas en madera y que hoy se localizan en la fachada de la Capilla de Chiquinquirá.

En 1896 el padre Mariano Botero comenzó una nueva intervención; con el fin de ampliar la iglesia obtuvo una casa vecina y Martina Serna de Vásquez donó un solar. En 1910 el levita Guillermo Gómez se hizo cargo de las obras, ejecutadas por los maestros Demetrio Carmona y Severo Valencia sobre un proyecto hecho por el ingeniero Heliodoro Ochoa Escobar. El nuevo templo comprendía toda el área del anterior, del que se conservó la fachada principal y algunos muros de tapia, más 14 metros y la capilla anexa construida en el terreno que había sido donado por Martina Serna.

En febrero de 1938 un fuerte sismo afectó severamente la fachada principal y fue necesario demolerlo. El presbítero Jesús María Piedrahíta encargó a dos ingenieros españoles, Juan Andrés Ormaechea y otro de apellido Gaviria, la construcción de la actual fachada en estilo neogótico, que fue inaugurada el 11 de diciembre de 1939 con la presencia del arzobispo de Medellín, Tiberio de J. Salazar y Herrera.

El 18 de marzo de 1957 fue creada la Diócesis de Sonsón mediante la Bula “In Apostolici Muneris” del Papa Pío XII, desmembrando su territorio de la Arquidiócesis de Medellín, y la parroquia de La Ceja pasa a la nueva iglesia particular. Pero, el 20 de abril de 1968, la diócesis fue reorganizada y pasó a llamarse Diócesis de Sonsón-Rionegro.[1]

En 1990 se anexó a un costado de la nave lateral izquierda una cripta donde están depositados los restos de algunos personajes cejeños. En 1993 fue construida una bóveda en el interior del templo, en el cual se conservan los restos de monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, Obispo hasta ese año de la Diócesis de Sonsón-Rionegro.

El Papa Juan Pablo II le concedió al templo el título de Basílica Menor por breve del 23 de enero de 2003

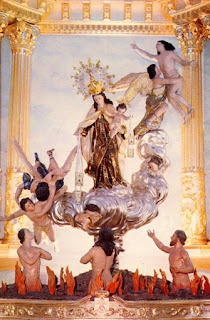

Nuestra Señora del Carmen

Es patrona del Ejército de los Andes, que liderado por el general Jose de San Martin; gestó la independencia de Argentina, Chile y Perú. Tambien es considerada Reina y Patrona de Chile, de sus Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile; en España es patrona del mar y de la Armada Española, en Colombia es considerada patrona de los transportadores y en el Perú es “Patrona del Criollismo”. En Bolivia es la patrona de la Nación y de sus Fuerzas Armadas.

Esta advocación da nombre a todas aquellas personas que se llaman Carmen, Carmela o Carmelo, celebrando su onomástica el día de la fiesta de esta Virgen, el 16 de julio.

El origen de esta devoción se sitúa en la Región Caribe de Colombia; los conductores salen en procesión por el Río Magdalena, llevando la imagen escoltada por centenares de chalupas. Luego, los transportadores terrestres llevan la imagen en una gigantesca caravana en la que hacen sonar las bocinas de los automóviles, haciéndose notar por cada pueblo que pasan. Uno de los municipios en donde se destaca la celebración del 16 de julio, día consagrado a la Virgen es en Mompox.

En el centro del país los conductores y dueños de tractomulas realizan un homenaje en el Autódromo de Tocancipá. Con una eucaristía se abre la fiesta de carreras de estos vehículos que vienen de todos los rincones del país para rendir culto a su benefactora.

En la ciudad de Cúcuta también se efectúa una carrera de ciclismo todos los años en honor a ella. Allí asisten corredores de Colombia y Venezuela de categorías menores, juveniles, elites y masters. En 2008 cumple su vigesima edición.